近日,学校收到来自“2025年上海合作组织峰会天津市筹备工作领导小组办公室”和“场馆保障项目会务搭建工程项目部”的两封感谢信,来信对我校能源与安全工程学院教师刘敏章及其研究生团队在2025年上海合作组织峰会场馆保障工作中作出的突出贡献表示高度认可与诚挚感谢。

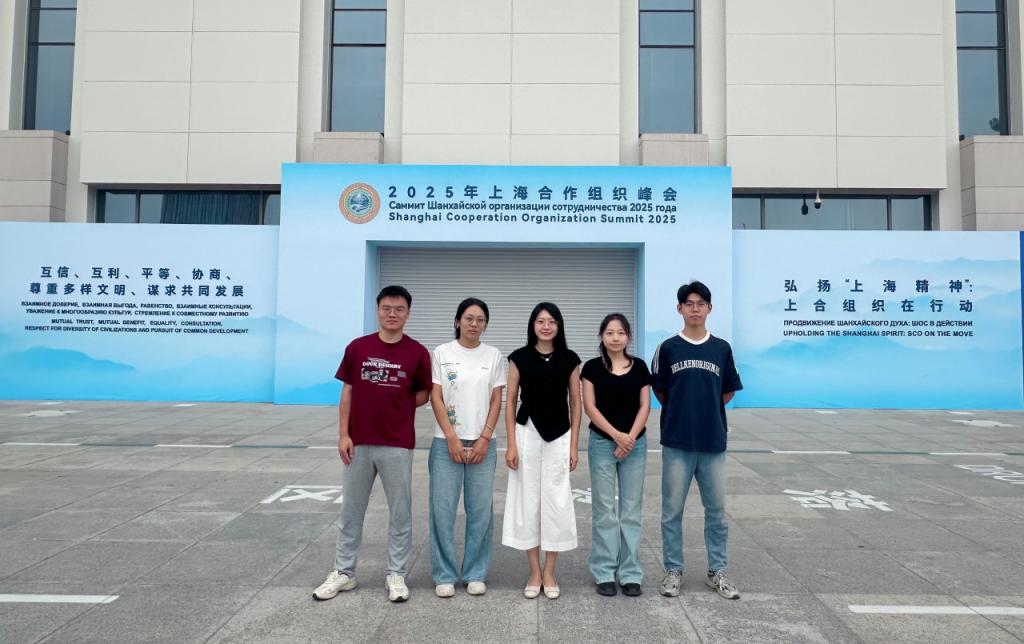

上海合作组织峰会是一场高规格的国际盛会,主会场的环境保障不仅是一项技术工程,更是一项不容有失的政治任务。在峰会筹备期间,受峰会筹备部门的委托,刘敏章老师带领研究生团队(梁凯森、高妮、张一凡、王潇然)紧急投入主会场场馆通风系统优化与保障任务中。面对时间紧、任务重的巨大挑战,团队夜以继日、连续奋战,72小时内就完成了整个主场馆区域的CFD建模与流场模拟分析,迅速提出初步通风优化方案。

在后续研究工作中,团队持续驻场跟进,实地勘测,结合现场实测数据不断调整模型、优化技术路径,与现场设计方和施工方紧密协作,确保场馆通风除味效果及会场环境参数达到国际会议的高标准与高精度要求。峰会结束后,团队还参与了成果文集的编撰。他们的专业能力和奉献精神,为峰会场馆的安全、舒适与环境保障提供了关键技术支持。

任务结束后,刘敏章表示:“通过此次保障任务,我们更加深切地感受到,科研工作只有立足于平时的深厚积累、依托于团队的高效协作,方能临危受命、不负重托。将专业知识转化为服务国家重大战略的坚实力量,是我们每一位科研工作者的使命与责任。一名共产党员的初心,正是在这样的急难险重任务中,化作迎难而上的实际行动。未来,我和团队将带着这份荣誉与信念,继续深耕专业领域,谱写更加坚实的‘城建篇章’。”在此次服务中,团队研究生不仅在科研实战中锤炼了专业技能,更在身体力行中淬炼了党性修养,实现了思想觉悟与科研能力的同步提升。回顾那段奋战时光,团队成员梁凯森感慨道:“当建成的模型第一次成功运行,我明白了什么是学以致用。”“从屏幕上的模拟数据,到场馆内的清新空气,这是能送给峰会最安心的礼物。”高妮则动情地说到。张一凡表示:“这次经历让我深刻体会到,每一个微小的参数背后,都连着沉甸甸的责任。”王潇然分享到:“能与团队并肩作战,用专业知识为国家大事贡献力量,是我研究生生涯最骄傲的事情。”

此次上合峰会场馆保障任务中,我校师生团队展现出高度的政治责任感、深厚的学术功底以及夜以继日的无私付出,不仅体现了我校在科研与实践领域的卓越实力,更彰显了我校在服务国家重大活动中的担当与作为,是学校坚持“产教融合、服务社会”办学理念的生动实践。未来,学校将继续发挥学科与人才优势,为服务国家战略与地方发展贡献更多智慧与力量。