近日,一堂特殊的“大思政课”在西青区王稳庄镇的田野间开讲。我校马克思主义学院师生们在学院党总支书记高燕、副院长桂锦峰带领下将课堂搬进田野,用脚步丈量发展,用心灵感悟变迁,在基层一线实践中探寻“人民城市为人民”的生动注脚。西青区王稳庄镇党委委员、宣传委员张东亮参加。

现场第一课:在“昔日锈迹”与“今日绿意”的强烈对比中,读懂发展为了谁

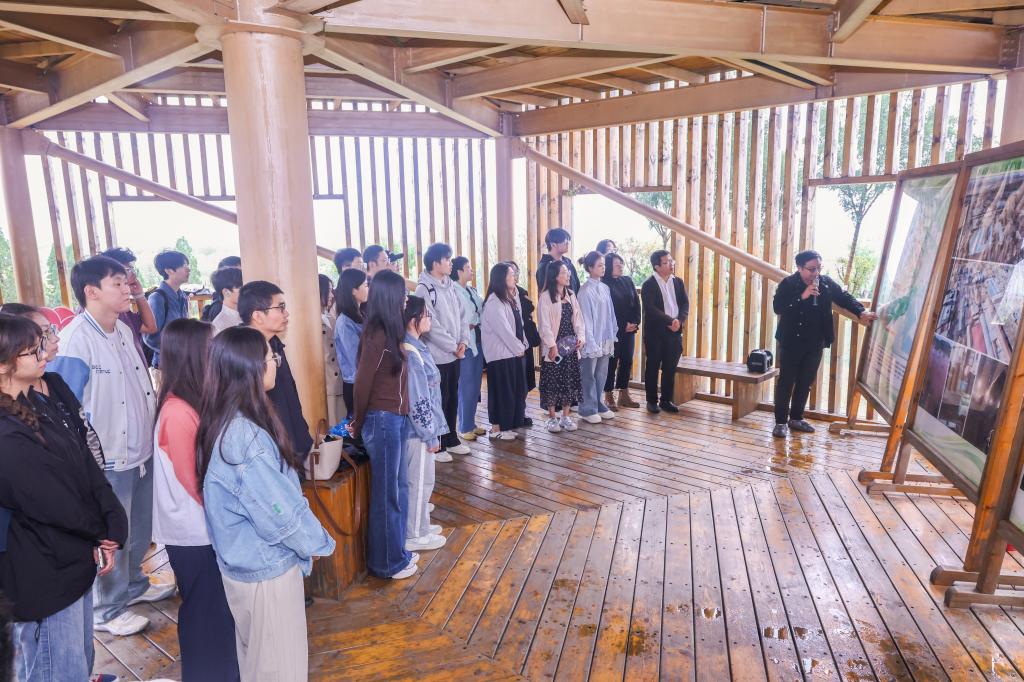

“若非亲眼所见,很难相信脚下这片碧波荡漾、鸥鹭齐飞的湿地,曾是污水横流、空气刺鼻的‘钉子小镇’。”站在生态廊道的八角亭内,一位同学发出了这样的感慨。

这句感慨,正是这堂“大思政课”的破题点。讲解员将历史与现实的画卷在师生面前徐徐展开:一边是上世纪80年代,近800家“散乱污”企业带来短暂繁荣后留下的生态创伤;另一边是壮士断腕般关停污染企业、退渔还湿后,迎来的天蓝、地绿、水清。

“书本上的‘绿水青山就是金山银山’,在这里变成了可感可知的现实,”一名学生在随行笔记中写道,“这种强烈的时空对比,让我们深刻理解了发展的最终目的,是为了人民的高品质生活,而非短期的GDP。”

现场第二课:在“万亩稻田”与“安居社区”的立体审视中,理解治理新智慧

登上防火瞭望塔,视野豁然开朗,思政课的视角也随之提升。

眼前,是即将迎来丰收的万亩“小站稻”;远方,是配套完善、百姓安居的现代化示范镇。这幅景象不再是零散的风景,而是一个系统性的“人民城市”治理蓝图。师生们了解到,这里的“绿”并非简单的植树造林。它是通过引入现代科技农业,让农民实现增收致富的“产业绿”;它是通过将废旧厂房改造为生态驿站,注入文旅活力的“文化绿”;它更是通过建设功能齐全的现代化社区,让村民过上便利、舒适生活的“民生绿”。

从生态、产业到民生,从宏观布局到微观细节,师生们在这里看到了一种“以人民为中心”的城市治理智慧:生态是基底,产业是支撑,而人民的幸福感和获得感,是一切建设的出发点和落脚点。

现场第三课:在“丰收图景”与“感恩之心”的同频共振中,感悟思想伟力

随后,师生们一行在工作人员的引导下登上丰收塔俯瞰稻田画。极目远眺,由不同色彩的水稻“绘制”而成的巨幅画卷在田间震撼铺展,色彩错落间生动勾勒出乡村振兴的美好图景。

讲解员结合画面内涵与区域生态发展历程进行现场讲解,从生态保护与农业转型的协同推进,到绿色发展理念在基层的落地生根,让师生们直观感受到王稳庄镇“生态美、产业兴”的发展成果。这幅画卷所描绘的“丰收”,不仅是粮食的丰收,更是一个时代绿色发展成果的丰收,是人民群众对美好生活向往得以实现的丰收。

“王稳庄的生动实践,为我们讲授了一堂关于习近平生态文明思想和现代化‘人民城市’理念最鲜活、最有说服力的思政课。”马克思主义学院副院长桂锦峰总结道,“它让学生们亲眼见证了科学理论如何转化为改造现实、造福人民的磅礴力量。”

活动结束后,我校马克思主义学院与西青区王稳庄镇就大思政课实践教学基地举行揭牌仪式。张东亮表示,王稳庄镇始终高度重视思政教育与区域发展的深度融合,此次与我校马克思主义学院的合作,既是对校地资源优势互补的精准把握,更是打造“大思政课”实践阵地的创新探索。

当理论走出课堂,与泥土的芬芳和人民的笑脸相遇,便拥有了最动人的生命力。这堂行走的“大思政课”,无疑在每一位师生心中,都种下了一颗关于“人民城市”的绿色种子,激励着天城大学子未来更好地认识社会、服务人民、建设美丽城市。

这堂行走在王稳庄镇田野间的“大思政课”,正是我校落实“立德树人”根本任务、推动思政小课堂同社会大课堂深度融合的生动缩影。未来,学校将继续坚守“为党育人、为国育才”的初心,充分发挥学科专业特色与属地资源优势,将更多这样的“田野课堂”打造成为滋养学生成长、激发家国情怀的实践沃土,引导广大学子在中国式现代化的壮阔实践中读懂时代、砥砺担当,为描绘更壮丽的“人民城市”新画卷贡献智慧与力量。