点赞天城大

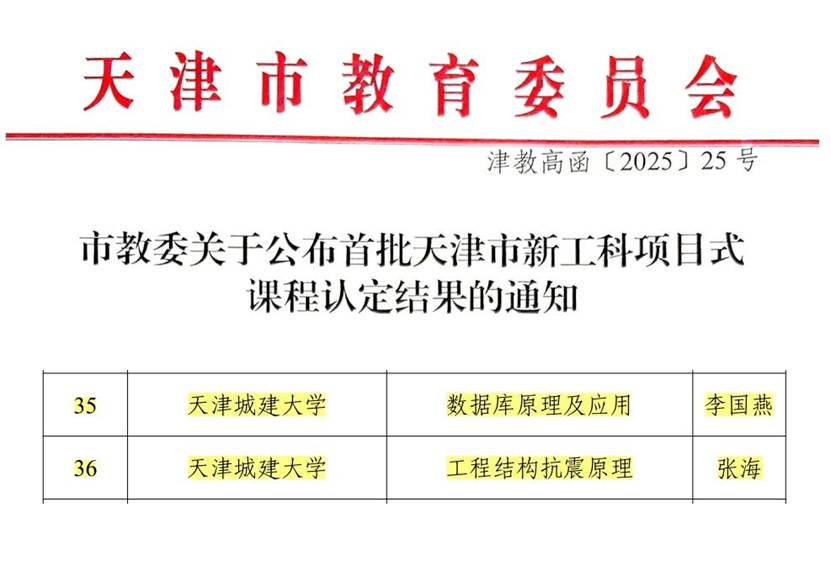

近日,天津市教委公布了首批天津市新工科项目式课程认定结果,我校申报的《数据库原理及应用》《工程结构抗震原理》两门课程成功入选,这也是我校不断深化新工科教育教学改革取得的又一项显著成果。

我校计算机与信息工程学院李国燕副教授带队建设的《数据库原理及应用》课程是计算机科学与技术、软件工程等专业的专业基础课程。课程聚焦数据库系统的基础理论、核心技术及实用方法, 贯彻以“学生为中心、项目为载体、目标为导向”的理念,重构课堂教学。

课程的创新点主要有以下三方面:

一是构建“一体两翼三落脚点”课程体系。以项目式教学为主体,微课建设和思政案例库建设为两翼,以参加学科竞赛、实习就业、升学深造为落脚点。录制115个微视频,总时长1470分钟,累计播放量达20.7万次;整理近50个思政案例;自建题库一个(共676道题)。

图1 项目对应教学任务图

二是创新实施“项目五步混合教学法”。突出学生主体地位,激发学生主动学习意识和创新思维,提升学生创新实践能力。

图2 “五步教学法”图

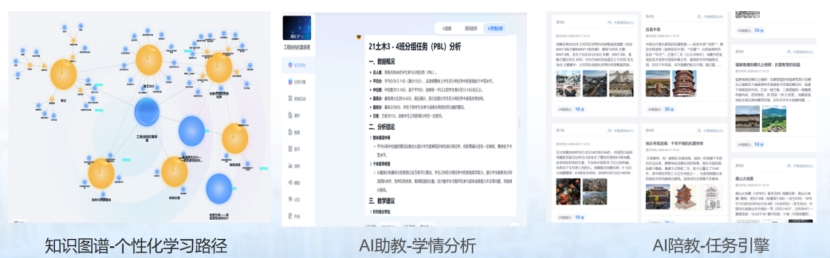

三是人工智能(AI)赋能项目式教学全过程。AI辅助需求分析归纳要点、SQL代码优化、系统界面代码生成、利用AI分阶段量化考核学生学习成果,由集中式考试考核改进为过程式综合考评,更客观反映学生学习效果和存在问题,并及时提供改进建议。

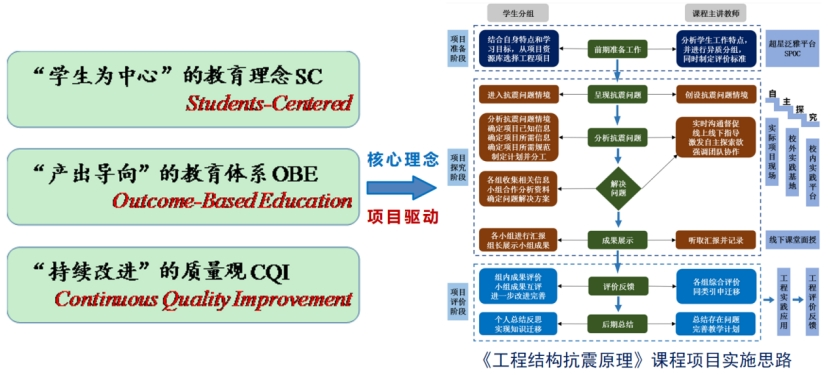

土木工程学院张海教授及团队依托多年教学积淀,精心打造的《工程结构抗震原理》项目式课程,融合工程底蕴与教学创新,为培养面向未来的土木工程师提供新范式。

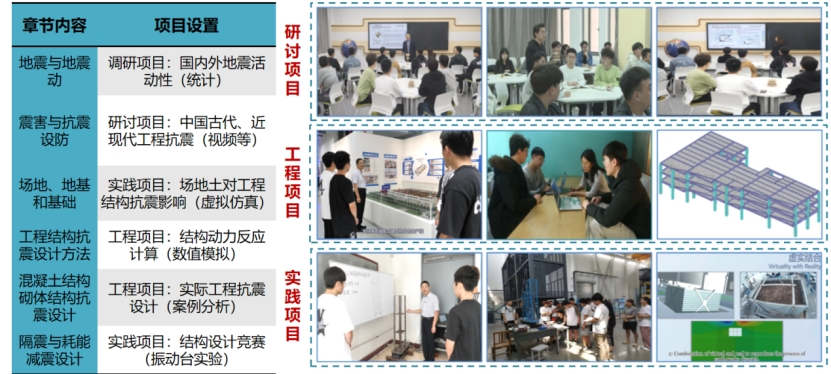

课程突破传统教学模式,以"项目驱动、能力导向"为核心,将地震工程理论、现代抗震技术与工程实践有机融合。课程设计了贯穿全周期的综合项目任务,如历史地震案例分析、减震结构优化设计、振动台实验验证等,让学生从"学知识"转向"用知识"。通过小组协作完成真实工程场景中的抗震设计挑战,有助于学生深入理解规范条文背后的力学原理,培养了学生"分析-设计-优化"的系统工程思维。

课程创新引入智能技术赋能教学。基于国家级虚拟仿真实验平台,学生可进行地震响应模拟与参数化设计;AI学习系统实时跟踪学习进度,提供个性化指导;BIM与结构分析软件的集成应用,则让学生可以提前掌握行业前沿工具。此外,企业导师参与的案例研讨、结构设计竞赛等环节,进一步打破了课堂与工程的边界。

作为国家级一流本科课程,其建设成果已得到广泛认可。学生在全国结构设计竞赛、创新创业大赛中表现优异,更有多项课程成果直接服务于实际工程项目。这种"理论-技术-实践"螺旋上升的教学模式,不仅让知识传授更生动高效,更塑造了学生"生命至上、精益求精"的职业素养。

新工科建设是适应新一轮科技革命和产业变革的战略举措,而项目式课程作为新工科教育的重要载体,对于培养学生的工程实践能力和创新思维具有关键作用。此次我校两门课程能够成功入选首批认定名单,不仅是对这两门课程教学质量和改革成效的高度认可,更是对我校在新工科人才培养方面所做努力的肯定。

今后,学校将以此次入选为契机,切实发挥首批新工科项目式课程的标杆示范作用,持续深化新工科教育教学改革,紧密对接产业发展需求,推进实际技术问题向教学项目转化,强化学生工程实践与交叉创新能力培养,造就更多专业知识扎实,善于解决实际问题的高素质新工科人才。同时,加强项目式课程建设经验的示范推广与校际资源共享,扩大项目式教学模式应用,全面提升新工科人才培养质量,为学校高质量发展提供坚实的人才支撑与强大的创新动能。